作为全球最受欢迎的沙盒游戏,我的世界(Minecraft)通过不断优化机制来维持其核心玩法与平衡性。栅栏(Fence)作为游戏中的基础建筑组件之一,其指令禁用现象曾引发玩家社区的热议。将从技术逻辑、游戏设计哲学及平衡性角度,解析栅栏指令调整的深层原因。

栅栏的核心功能与指令禁用背景

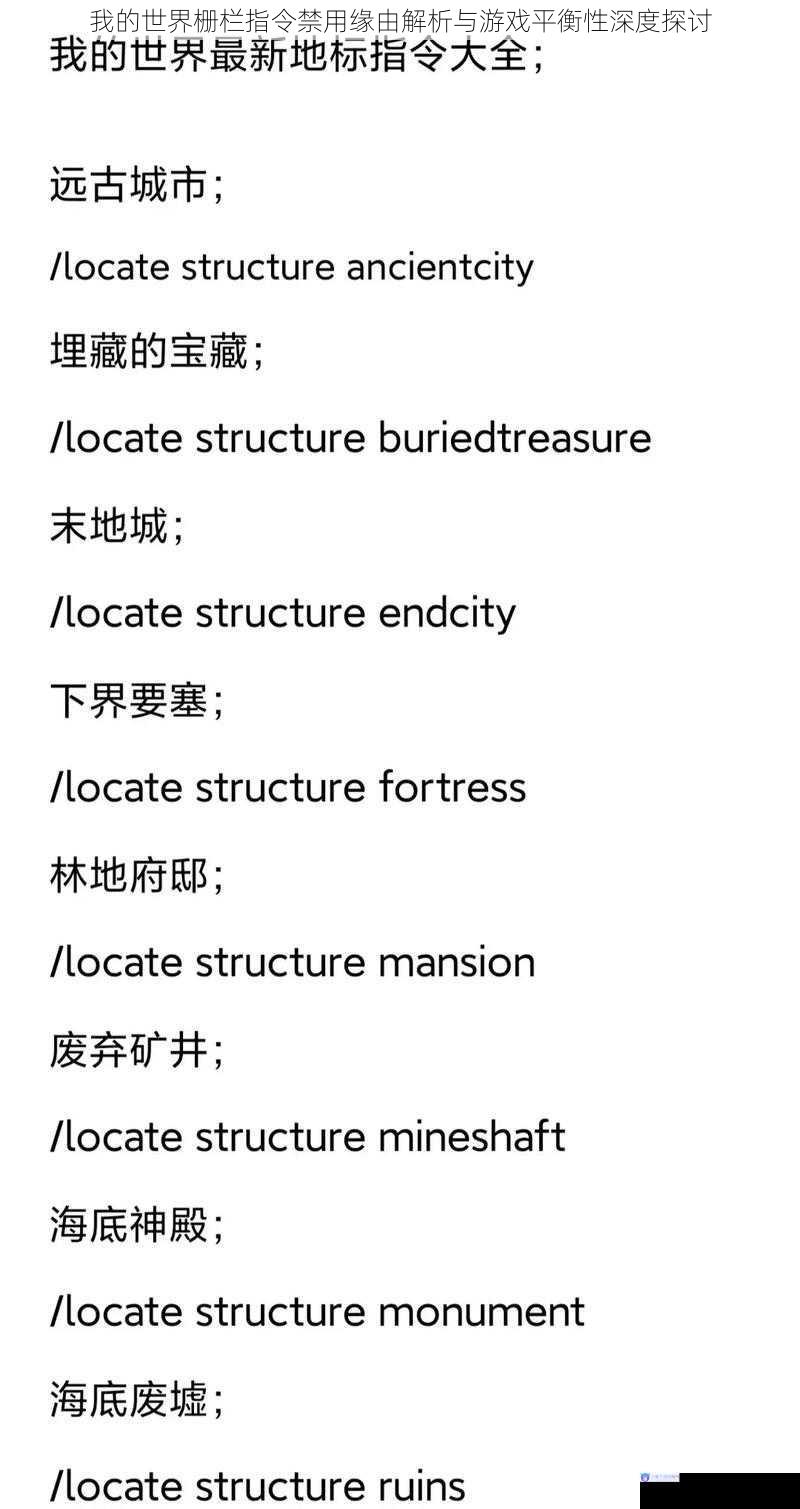

栅栏自Alpha版本加入游戏后,始终承担着物理隔离与生物管理两大核心功能。其1.5格高度的碰撞箱设计,使得玩家可利用栅栏构建动物农场、防御敌对生物入侵或规划建筑区域。在部分服务器或特定版本中,管理员会禁用与栅栏相关的指令(如`/give @p fence`或放置权限限制),这一现象通常与以下技术及设计考量密切相关:

1. 自动化农场的效率失衡

栅栏与矿车、水流等机制的联动,曾被玩家用于构建全自动动物屠宰场或作物收割系统。此类设计可将资源获取效率提升至传统手动操作的数十倍,导致服务器经济系统快速崩溃(尤其在生存模式中)。开发者通过禁用栅栏指令,间接限制自动化生产规模,迫使玩家回归“采集-加工-建造”的基础循环。

2. 碰撞箱特性的滥用

栅栏的碰撞箱高度为1.5格,这一数值介于玩家跳跃高度(1.25格)与生物AI路径计算逻辑之间。部分玩家利用此特性构建“无敌庇护所”——例如,将栅栏嵌入墙体形成仅玩家可穿越的缝隙,使敌对生物因路径受阻而无法攻击。此类设计削弱了生存模式的挑战性,与开发者倡导的“风险与回报平衡”理念相悖。

3. 多人服务器的权限管理需求

在大型服务器中,栅栏常被用于圈地保护私有财产。恶意玩家可能通过大量放置栅栏阻塞公共区域,甚至利用栅栏连接特性(自动形成闭合结构)实施“领地侵占”。禁用相关指令可降低管理成本,确保服务器资源的公平分配。

栅栏机制与游戏平衡性的关联

我的世界的平衡性建立在资源稀缺性与工具功能性的动态博弈之上。栅栏作为早期即可获取的基础材料,其设计初衷是提供低成本的隔离方案,而非成为影响全局的“战略资源”。开发者对栅栏指令的调整,实质是对以下平衡问题的回应:

1. 农业系统的去工业化

在1.14版本前,玩家可通过栅栏门与漏斗矿车的组合,实现动物繁殖、屠宰、烹饪的全流程自动化。此类设计虽展现了玩家的创造力,却导致食物资源过度饱和,削弱了探索洞穴、种植作物等行为的必要性。开发者通过限制栅栏的交互逻辑(如调整动物穿行规则),迫使玩家在“自动化便利”与“生存沉浸感”之间重新权衡。

2. 战斗系统的风险控制

栅栏对敌对生物的阻挡效果,曾被用于构建“零风险刷怪塔”。玩家可在安全区域通过栅栏间隙攻击僵尸或骷髅,完全规避近战伤害。此类设计破坏了战斗系统的“威胁梯度”——即玩家需根据装备强度逐步挑战更危险区域。栅栏指令的禁用,可视为对战斗难度曲线的修复措施。

3. 建筑美学的多样性维护

栅栏的标准化外观(深色橡木、白桦木等)虽便于快速建造,但也导致早期建筑风格趋同。开发者通过引入更多替代性方块(如墙、锁链、竹栏杆)削弱栅栏的垄断地位,鼓励玩家探索更复杂的建筑方案。这一调整并非否定栅栏的实用性,而是推动“功能导向”向“艺术表达”的升级。

从栅栏调整看我的世界的设计哲学

Mojang对栅栏机制的多次迭代,折射出我的世界开发团队的核心设计原则:

1. “涌现式玩法”的边界设定

游戏鼓励玩家利用机制组合创造新玩法(如红石电路、TNT大炮),但需确保此类行为不会彻底颠覆基础规则。栅栏自动化农场的泛滥,本质上是用“技术漏洞”替代“玩法创新”,因此开发者需通过规则调整划定创意边界。

2. 长期生态的可持续性

在十年以上的运营周期中,我的世界需避免资源系统因少数高效策略而崩溃。栅栏指令的禁用并非“削弱玩家”,而是通过动态平衡延长游戏生命周期——正如自然生态中过度繁殖的物种终将因资源耗尽而衰退。

3. 社区反馈的优先级考量

开发者始终在“硬核玩家”与“休闲玩家”的需求间寻找平衡点。栅栏相关调整往往伴随社区投票或实验性快照测试,例如1.16版本对猪灵交易系统的修改,即保留了栅栏的基础功能,同时削弱其在高价值资源获取中的主导地位。

对玩家社群的启示

栅栏指令的禁用事件为我的世界社区提供了重要启示:

栅栏这一简单方块的命运,深刻体现了我的世界在自由与规则之间的精妙权衡。开发者通过技术手段限制的不是玩家的创造力,而是对系统性漏洞的依赖。正如Notch所言:“我的世界是一块空白画布,但画布的边缘定义了艺术的可能性。”这种对平衡性的坚持,正是游戏历经十余年仍保持活力的终极密码。