(正文约1300字)

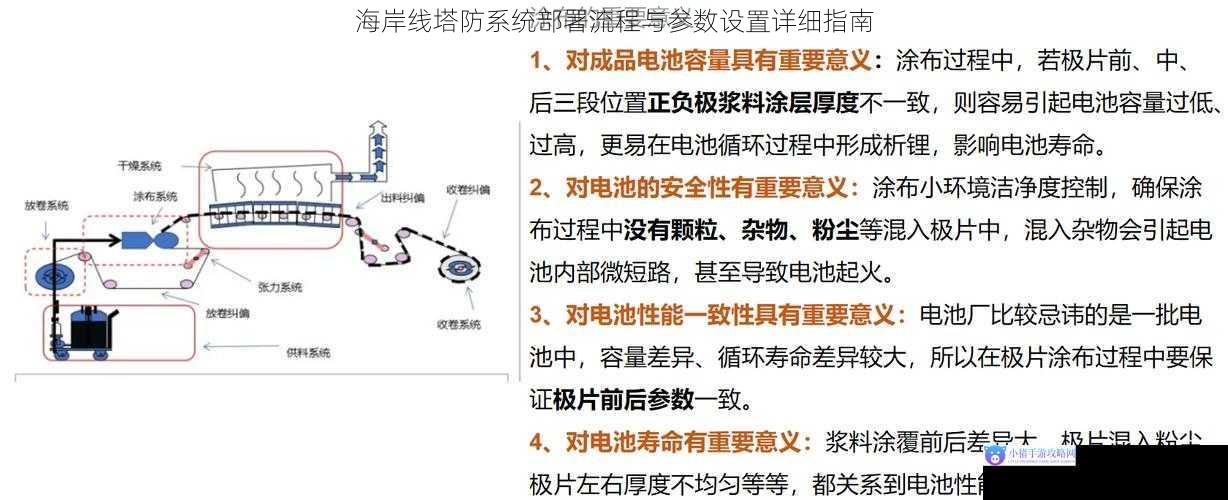

系统部署技术流程

1. 前期勘察与态势分析

海岸线塔防系统部署前需执行三维地形测绘与潮汐动态建模,采用机载LiDAR与多波束声呐设备采集海岸线50米至2000米范围内的地形数据。重点标注岩基海岸、沙质海岸、潮间带等典型地貌特征区域,建立1:500比例尺的数字化地形模型。同步收集历史气象数据,统计年最大浪高、风暴潮发生频率等参数,为防御层级划分提供依据。

2. 防御层级设计

根据ISR(情报、监视、侦察)准则建立三级防御体系:

3. 设备选型与布局

岩基海岸优先选用地基固定式发射平台,采用高强度混凝土基座(抗压强度≥C50)固定。沙质海岸推荐模块化可升降平台,配备液压升降机构(行程≥3m)应对潮位变化。传感器节点按六边形蜂窝结构分布,相邻节点间距保持传感器有效探测半径的1.25倍,确保20%重叠覆盖。

关键参数配置规范

1. 探测系统参数

警戒雷达工作频率选择X波段(8-12GHz),方位角分辨率≤0.5°,具备海杂波抑制功能(抑制比≥50dB)。红外热像仪配置640×512分辨率探测器,热灵敏度(NETD)≤35mK。多源数据融合系统设置300ms级时间同步精度,目标关联算法采用改进型JPDA(联合概率数据关联)模型。

2. 火力单元参数

垂直发射系统设置发射仰角85°±2°,冷发射弹射加速度120g,热发射燃气流偏转角度≥15°。近防炮射速配置为4500-10000发/分钟可调模式,供弹系统设置双路冗余供弹通道。定向能武器功率密度需达到2kW/cm²以上,持续照射时间不低于5秒。

3. 指挥控制系统

战术决策周期压缩至8秒以内,采用OODA(观察-判断-决策-行动)闭环控制架构。威胁评估算法引入模糊逻辑规则库,设置12维度评估参数(含目标速度、航向角、电磁特征等)。数据链传输延迟控制在50ms以内,采用LDPC(低密度奇偶校验)编码确保99.999%传输可靠性。

动态调优与维护规范

1. 环境适应性校准

建立潮汐补偿模型,每日自动校正武器平台水平基准(精度±0.05°)。湿度补偿模块对雷达探测距离实施动态修正(公式:R=R0×e^(-0.02h),h为相对湿度百分比)。季节性维护包含盐雾防护涂层复涂(干膜厚度≥120μm)与光学窗口防霉处理。

2. 智能学习机制

部署深度强化学习(DRL)算法框架,设置1000+维度的状态空间参数。威胁模式识别系统每季度更新特征库,采用迁移学习技术保持30%以上的未知目标识别率。火力分配系统实施在线博弈优化,实现拦截成功率季度提升≥1.5%的KPI指标。

3. 抗干扰参数集

配置跳频雷达工作模式(跳频速率5000hops/s),设置12个预设频点组。光电系统加载图像对抗算法,可有效抑制CCD/CMOS成像干扰。电子对抗单元预设16种干扰模式识别模板,启动主动干扰时频谱占用率不超过30%。

应用场景参数适配

1. 岩基海岸配置

岩石锚固深度≥2.5m,地基共振频率避开4-8Hz海浪冲击频段。雷达安装高度调整系数K=1.12(相对海平面基准),补偿地形遮蔽效应。

2. 沙质海岸配置

地基沉降补偿模块启动实时监测(精度±2mm),平台调平响应时间≤15秒。增设沙尘过滤系统(PM10过滤效率≥98%),维护周期缩短至标准值的70%。

3. 河口三角洲配置

设置水声监测阵列(工作频率10-50kHz),增强浅水区目标探测。火力单元仰角下限调整至-5°,应对低空突防目标。盐度传感器联动设备防腐系统,当检测到Cl⁻浓度>3.5%时自动启动三级防护。

系统验证标准

完成部署后需执行72小时连续压力测试,包含:

本技术规范通过模块化参数配置和动态优化机制,确保海岸线塔防系统在复杂海洋环境中的作战效能。实际部署时应结合具体作战想定,在标准参数基础上进行±15%的适应性调整,并建立持续效能评估机制。