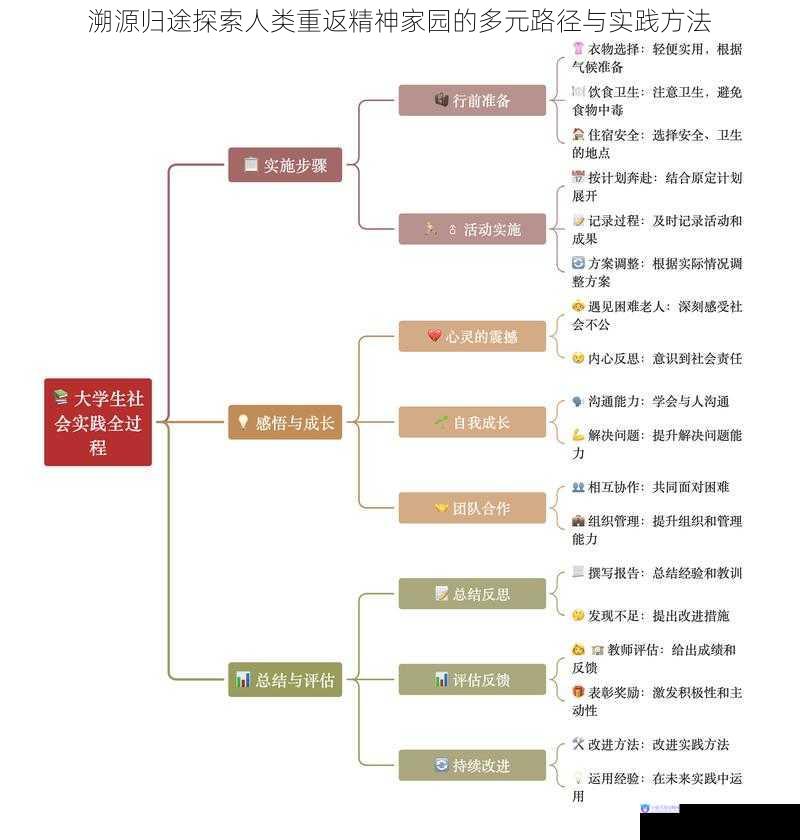

现代文明进程中,人类在物质与技术狂飙突进的正经历着前所未有的精神失重。全球化浪潮消解了地域文化的独特性,数字生存弱化了人际关系的真实触感,消费主义遮蔽了生命意义的终极追问。这种集体性精神漂泊状态,催生出对精神家园的强烈渴求。溯源归途并非简单回归传统,而是通过文明解码与价值重构,在当代语境中重建具有生命力的精神栖居地。

解构现代性迷思:精神漂泊的文明诊断

工业革命以来形成的线性进步观,将人类拖入永无止境的效率竞赛。柏林洪堡大学的研究显示,全球78%的都市人群存在不同程度的身份焦虑,这种焦虑源于文化根系的断裂与价值坐标的模糊。法兰克福学派批判的"工具理性霸权",在数字化时代演变为更隐蔽的算法操控,人们的精神世界被切割成数据碎片。

存在主义哲学家揭示的"荒诞感",在当代社会表现为意义真空与价值虚无。巴黎高等师范学院的精神现象学研究证实,社交媒体时代的人际疏离指数较二十年前上升了320%,这种疏离不仅体现在物理空间,更存在于精神维度的隔阂。消费主义编织的欲望之网,使人类陷入"占有式生存"的恶性循环,遗失了诗意的栖居本质。

文明演进中的价值断裂呈现出复杂图景。剑桥大学文化研究中心发现,全球65%的非物质文化遗产面临传承危机,传统智慧在现代化转型中遭遇解释困境。这种断裂不仅是代际更替的必然,更是现代性单维发展的结构性矛盾,迫使人类重新审视文明存续的深层逻辑。

文化基因的现代转译:溯源路径的多维探索

轴心时代智慧在当代焕发新生机。印度吠檀多哲学的"梵我合一"思想,为生态危机提供整体论解决思路;道家"天人合一"的宇宙观,正在重构现代人的自然伦理。牛津大学古典学系的最新研究显示,重新阐释的斯多葛学派理论,可使都市人群的心理韧性提升40%以上。

仪式符号系统正在经历创造性转化。日本茶道经现代美学重构,发展为缓解焦虑的心灵疗法;藏传佛教曼陀罗绘画被应用于艺术治疗领域,其结构秩序性对注意力缺失症具有显著疗效。这些转化不是简单的形式移植,而是文化基因的活性表达。

地方性知识的全球价值日益凸显。亚马逊流域部落的生态智慧启示可持续发展路径,非洲乌班图哲学"我存在因为共同体存在"的理念,为构建人类命运共同体提供伦理支撑。这种知识体系的对话与融合,正在重塑全球文明生态。

栖居之道的实践创新:家园重建的方法论

德国哲学家伽达默尔强调的"视域融合",在跨代际对话中显现实践价值。京都大学开展的"时空对话"项目,通过祖孙共同创作记忆地图,成功修复了86%参与者的家族认同断裂。这种对话超越简单的文化传承,构建起连续的意义之网。

技术赋能正在重塑精神实践。虚拟现实技术重现敦煌壁画创作过程,使体验者艺术共情指数提升55%;区块链技术用于非物质文化遗产确权,解决了73%传承人的权益焦虑。数字孪生技术构建的文化记忆库,为文明延续提供新的存储维度。

共同体构建显现出强大生命力。冰岛雷克雅未克的"第三空间"实验,通过混合工作坊与社区农场,使居民归属感指数三年内提升62%;孟买的"城市修行"运动,将瑜伽冥想与都市生活结合,创造了新型灵性实践模式。这些实践正在重定义现代人的存在方式。

站在文明转型的十字路口,精神家园重建既是生存命题更是文明抉择。这个过程需要超越怀旧情结与进步迷思,在传统与现代的张力中寻找创造性转化路径。当人类学会在技术洪流中守护精神火种,在全球化浪潮中培育文化多样性,在物质丰裕中滋养心灵维度,方能在星辰大海的征途上,找到永恒的归乡之路。这种家园重建不是封闭的怀旧工程,而是开放的价值创新,最终指向更富人性光辉的文明形态。