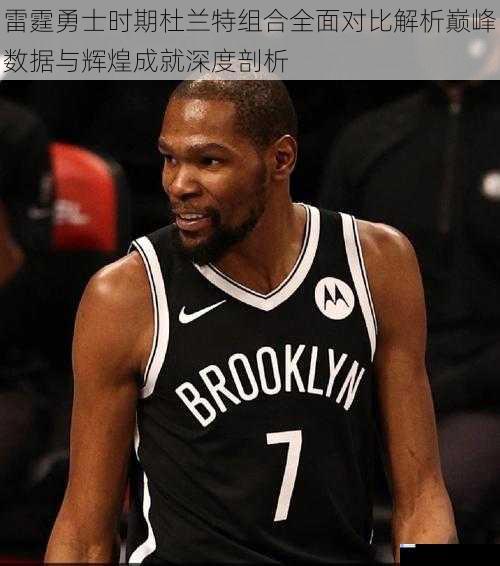

凯文·杜兰特的职业生涯被分割为两个极具标志性的阶段:俄克拉荷马雷霆时期的孤胆英雄时代与金州勇士时期的冠军收割期。这两个阶段不仅展现了他在不同体系下的技术适应性,更折射出联盟篮球哲学的时代变迁。将从数据表现、战术地位、团队成就及历史争议四个维度,深度剖析杜兰特职业生涯的两次巅峰。

数据维度:效率进化与角色分化

雷霆时期的杜兰特(2008-2016)以绝对持球核心身份创造了联盟历史级的单打产量。2013-14赛季MVP赛季,他场均32.0分7.4篮板5.5助攻,真实命中率63.5%的恐怖效率,结合场均20.8次出手中有43%来自非助攻得分,展现出传统侧翼得分手的极致形态。其标志性的高位干拔跳投占比高达38%,在三分线内无死角的进攻覆盖,使其连续四年斩获得分王(2010-2014)。

转投勇士后(2016-2019),杜兰特的比赛方式发生结构性转变。场均出手从19.2次降至17.7次,但真实命中率提升至64.7%(2016-17赛季)。在勇士的传切体系下,其受助攻率从雷霆时期的49%跃升至65%,其中三分受助攻率高达83%。这种转型并非能力退化,而是战术定位的主动调整:他减少了持球单打(每场ISO次数从6.1次降至3.8次),转而通过无球跑动、挡拆外弹和快速转换进攻提升效率。2017年总决赛,他在面对勒布朗·詹姆斯防守时投出55.6%的命中率,证明其攻坚能力在团队体系下反而得到解放。

战术地位:从体系核心到终极武器

雷霆时期的杜兰特承担着双重职责:既是进攻发起点又是终结点。在斯科特·布鲁克斯的战术体系中,超过32%的进攻回合以他的单打或挡拆发起,这种负荷在2012年总决赛达到顶峰——当季季后赛他场均出场42.5分钟,使用率高达32.4%。这种过度依赖导致雷霆的进攻呈现明显的"杜兰特-威斯布鲁克"二元结构,尤其在关键回合缺乏战术纵深。

勇士时期的杜兰特则转型为"体系核武器"。科尔将其定位为:常规时间通过无球牵制维持进攻流动性,关键时刻切换为单打模式。这种角色转换在2017年季后赛体现得淋漓尽致:当勇士传切体系被针对性限制时(如西决对阵马刺),杜兰特场均35.2分的接管能力成为破局关键。其防守端的进化同样显著,护框效率从雷霆时期每回合0.83分提升至0.76分,2017年总决赛对詹姆斯的换防成功率达到41.2%。

团队成就:未竟理想与王朝构建

雷霆时期的最大遗憾在于未能将天赋完全兑现。2012年总决赛1-4负于热火,暴露出年轻核心的经验缺失;2016年西决3-1领先遭勇士逆转,则凸显阵容深度的结构性缺陷。尽管杜兰特在此期间带队四次西决、一次总决赛,但管理层未能补强优质角色球员(特别是外线射手),导致其巅峰期与球队窗口期错位。

勇士时期则成就了现代篮球最极致的团队篮球实验。杜兰特加盟后,勇士的季后赛净效率值从+10.3跃升至+16.5(2017年),创NBA历史纪录。两连冠期间,他在总决赛场均35.2分8.2篮板5.4助攻的表现,使其成为自2000年奥尼尔后首位蝉联FMVP的非勒布朗球员。更重要的是,他帮助勇士建立起"死亡五小"的终极形态——当杜兰特担任小球中锋时,勇士每百回合净胜分达到+21.3。

历史争议:选择背后的时代隐喻

杜兰特的"投敌"决定始终伴随着道德评判,但这本质上反映了现代篮球的权力结构变迁。雷霆时期的失败,印证了单极球星模式的局限性:在强调空间、速率和换防的新时代,缺乏体系支撑的巨星难以突破天花板。而勇士时期的成功,则展现了超级球星与顶级体系的共生可能——杜兰特牺牲了部分数据荣耀,却换取了历史地位的质变。

从技术史角度看,杜兰特的转型预示着小前锋角色的革命。他证明了一位具备中锋身高、后卫技术的球员,既能作为传统持球核心(雷霆),也能适配现代无球体系(勇士)。这种双重属性使其成为NBA历史上最特殊的攻防一体化模板。

结语:跨越时代的篮球启示

杜兰特的两次巅峰期,本质上是个体与体系关系的两种解题方案。雷霆时期,他是背负体系的孤星;勇士时期,他成为体系最后的拼图。这种转变无关对错,而是篮球进化论的必然——当比赛进入空间与效率至上的时代,即便是历史级得分手,也需要在个人英雄主义与集体主义间寻找平衡点。而杜兰特用两段截然不同的职业生涯,为后来者提供了关于巨星建队的珍贵范本。