丧尸末日题材游戏始终是生存类作品中最具张力的分支之一。当玩家置身于资源匮乏、危机四伏的废土世界,如何平衡物资管理、战术选择与人性抉择,构成了这类游戏的核心吸引力。将从沉浸式生存机制、动态战斗系统、叙事张力三个维度,深度解析丧尸生存游戏的设计精髓与玩家破局策略。

生存机制:资源管理与环境威胁的博弈

在优秀的丧尸生存游戏中,资源稀缺性设计直接决定玩家的代入感。以腐烂国度七日杀等经典作品为例,食物、药品、弹药等基础物资的获取难度被刻意提高:玩家需要冒着感染风险搜索建筑残骸,同时面临背包容量与负重限制的物理约束。这种设计迫使玩家建立优先级思维——携带医疗包可能意味着放弃武器配件,收集建材或许需要牺牲食物储备。

环境动态系统的引入进一步提升了生存压力。昼夜交替不仅改变丧尸活性(夜间狂暴化),也影响能见度与行动效率;天气变化则可能摧毁临时庇护所或阻断补给路线。玩家必须掌握"环境预判"技能:雨季来临前加固基地排水系统,暴风雪期间启动备用发电机维持防御电网。这种机制将生存挑战从"击杀丧尸"拓展为"对抗自然法则"。

道德困境设计往往成为生存机制的高阶考验。当玩家遭遇求救的幸存者时,选择救援可能暴露基地坐标,但能获得稀缺技能人才;拒绝援助虽降低风险,却会导致士气值下滑甚至触发团队背叛事件。这种设计打破了传统游戏的善恶二元论,迫使玩家在资源效益与人性底线间寻找动态平衡点。

战斗系统:武器组合与地形利用的战术革命

丧尸类游戏的战斗体系已从早期的"枪械扫射"发展为强调策略深度的复合系统。消逝的光芒首创的跑酷战斗机制,将垂直空间利用纳入战术范畴:玩家可在屋顶布置燃烧陷阱,引诱尸群进入狭窄巷道后引爆煤气罐。这种环境杀敌模式不仅节省弹药,更创造出电影级的暴力美学场景。

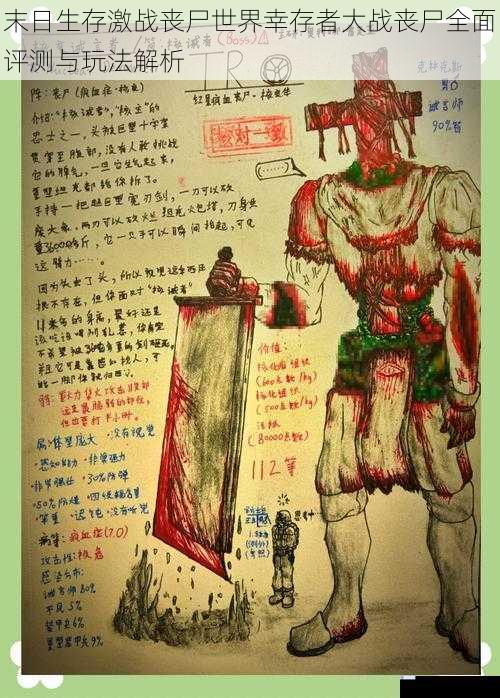

武器耐久度与改造系统重新定义了战斗资源管理。自制狼牙棒可能在击杀20个丧尸后断裂,但加装钉刺配件可提升击退效果;狙击步枪虽能远程点杀变异体,开火声却会吸引更多敌人。高手玩家往往建立"武器循环链":近战武器应对小规模遭遇,霰弹枪处理紧急突围,消音手枪执行精准刺杀,每种武器都对应特定战斗场景。

丧尸生态多样性的进化大幅提升了战术复杂性。速度型"疾行种"需要布置绊索陷阱,装甲型"屠夫"必须攻击背部弱点,自爆型"肿胀者"则迫使玩家保持移动战。部分游戏甚至引入"丧尸首领"单位,如求生之路的Tank需要团队集火,往日不再的畸变体要求弱点部位连击,这种设计将战斗从数值对抗升维为策略博弈。

叙事张力:末日背景下的人性显微镜

优秀丧尸游戏的叙事从不局限于生存本身。最后生还者通过艾莉与乔尔的羁绊,探讨了末日环境中情感纽带的存续价值;行尸走肉系列则以道德选择题形式,揭露了秩序崩坏后的人性异化。这些作品将丧尸威胁作为叙事催化剂,真正的主角永远是幸存者群体间的冲突与救赎。

动态叙事引擎的运用增强了剧情沉浸感。腐烂国度2的社区管理系统里,玩家决策会触发蝴蝶效应:处决感染成员可能维持队伍纯洁性,却会引发信任危机;接纳流亡者虽扩充劳动力,也可能引入内奸。这种叙事与玩法的深度融合,使每个选择都具备伦理重量。

环境叙事手法在场景设计中大放异彩。超市货架上的抓痕暗示绝望的物资争夺,教堂祭坛堆积的尸块揭露邪教献祭,儿童卧室里的日记本残页拼凑出病毒爆发初期的社会崩溃。这些碎片化叙事元素无需NPC对话,便构建出极具说服力的末日图景。

设计反思:题材瓶颈与创新方向

尽管丧尸生存游戏已发展出成熟体系,但同质化问题逐渐显现。部分作品陷入"搜刮-建造-防御"的循环公式,缺乏叙事突破;开放世界设计容易导致任务重复疲劳。未来的创新可能聚焦于:

1. AI生态系统进化:模拟丧尸群体的社会性行为(如僵尸世界大战的尸潮协作)

2. 物理引擎突破:实现更真实的破坏效果与肢体互动

3. 心理恐怖深化:通过san值系统表现精神污染(如黑暗地牢机制移植)

4. 跨平台生存:结合手机App实现现实时间同步管理(如死亡搁浅的异步社交)

丧尸末日题材游戏的持久魅力,源于其对人类文明脆弱性的极端推演。当玩家在虚拟废土中权衡每一发子弹的用途、每一次同盟的风险、每一份人性的坚守时,实质是在进行一场关于生存哲学的思维实验。或许正是这种在绝境中寻找曙光的叙事母题,使得丧尸生存游戏始终占据着玩家内心最原始的恐惧与渴望。