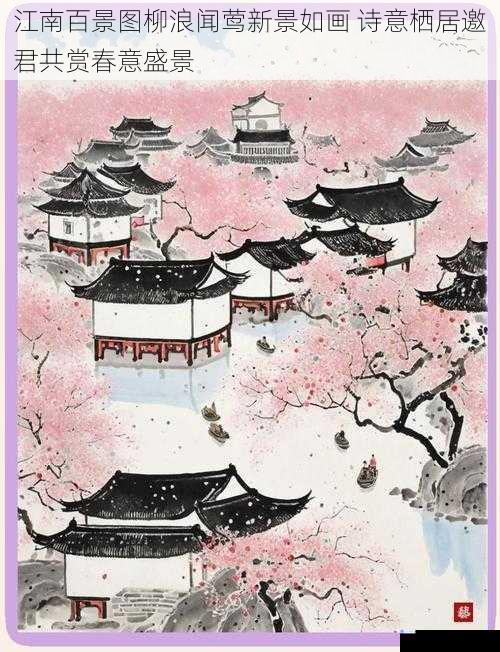

江南园林艺术历经千年积淀,在自然与人文的融合中构建出独特的审美体系。作为西湖十景的经典之作,柳浪闻莺自南宋时期初具雏形,经元明清三代不断修缮完善,最终形成"春柳含烟,莺啼婉转"的意境空间。这座园林不仅承载着中国古代造园艺术的精髓,更折射出江南士人"天人合一"的栖居理想,在当代城市化进程中展现出历久弥新的文化价值。

园林艺术的时空叙事

南宋淳祐年间,临安知府赵与筹在西湖东南岸广植垂柳,建造聚景园,形成"柳浪闻莺"最初景观。吴自牧梦粱录记载:"堤畔植柳,望之如烟,黄鹂穿梭其间,清音不绝",生动描绘了当时园林的生态图景。明清时期,文人墨客在此增设亭台轩榭,通过"借景"手法将远山近水纳入园林视野,形成"园中有园,景外有景"的空间层次。

园林布局深谙"咫尺山林"的营造法则。以"闻莺馆"为中心,向南延伸出曲径通幽的柳荫长廊,向西借取雷峰塔影,向东收纳湖光山色。建筑与植被的配置遵循"疏密有致"原则,垂柳、碧桃、樱花交替种植,形成春季花事的时间序列。这种时空交织的设计,使游人在移步换景间感受四时流转。

在造园技法上,工匠运用"框景""漏景"等传统手法,通过月洞门、花窗、回廊等构件分割空间。六角攒尖的翠光亭与卷棚顶的闻莺馆形成视觉对比,木质构件采用"一麻五灰"传统工艺,斗拱飞檐保留宋代营造法式特征,见证着中国古建筑技艺的传承脉络。

诗意栖居的文化基因

柳浪闻莺的营造理念根植于江南文人的隐逸传统。明代画家董其昌题写"柳浪闻莺"匾额时,特意采用飞白书体,暗合"大隐隐于市"的哲学思考。园林中的"浣云池"取自陶渊明"临清流而赋诗"的意象,"眠云亭"命名源自林逋"梅妻鹤子"的典故,每处景致都承载着文化记忆。

植物配置蕴含深刻文化符号。垂柳象征文人风骨,取自诗经"昔我往矣,杨柳依依"的离别意象;莺鸟啼鸣暗合礼记·月令"仲春之月,仓庚鸣"的物候记载。春日盛开的碧桃取意"桃李不言,下自成蹊",樱花飘落暗喻"人生如寄"的禅意,形成可游可居的精神场域。

这种栖居美学在现代社会焕发新生。园林中设置的"曲院读诗"空间,将白居易"几处早莺争暖树"的诗句镌刻于太湖石上;"柳浪茶寮"沿用宋代点茶技艺,游客在品茗间体验古人的雅集之乐。数字导览系统通过AR技术重现历史场景,实现传统文化与现代科技的有机融合。

春意盛景的当代演绎

每年三月,柳浪闻莺迎来最佳观赏期。湖岸千米柳堤新芽初绽,形成"绿丝拂水"的视觉奇观。园林师精心调控植物花期,垂柳嫩黄与樱花浅粉交织,碧桃嫣红与海棠雪白错落,构建出渐次展开的色彩乐章。清晨薄雾中,黄莺、画眉穿梭林间,啼鸣声与远处南屏晚钟形成空灵共鸣。

春日园林活动深植文化传统。清明时节举办的"曲水流觞"雅集,复原王羲之兰亭雅集场景;谷雨前后的"茶禅一味"体验,将龙井茶艺与禅修结合。年轻游客身着汉服在柳荫下拍摄短视频,传统戏曲演员在闻莺馆表演昆曲牡丹亭,古老园林焕发出时代活力。

生态保护与旅游开发实现良性互动。园林管理处采用微生物防治技术维护柳树健康,设置电子分贝监测仪控制游客声量,既保护莺鸟栖息环境,又确保游览品质。智慧园林系统实时显示游客密度,通过预约制实现文化遗产的可持续利用。

柳浪闻莺的营造智慧启示我们:传统园林不仅是历史遗产,更是解决现代城市病的文化方案。其空间组织法则为高密度城市提供呼吸缝隙,生态理念为环境治理贡献东方智慧,栖居哲学为都市人焦虑提供精神解药。当春风吹皱湖面,柳枝轻抚亭角,游人在此获得的不仅是视觉享受,更是在快节奏生活中重拾"诗意栖居"的生命体验。