在20世纪30年代的装甲战车发展史上,苏联BT系列坦克以其革命性的机动性能和创新设计占据独特地位。作为该系列的巅峰之作,BT-7快速坦克不仅见证了苏联红军机械化部队的崛起,更在诺门罕战役与苏德战争初期展现出令人瞩目的战场价值。将这款经典战车的技术特性、战术应用及其历史定位。

技术创新与设计突破

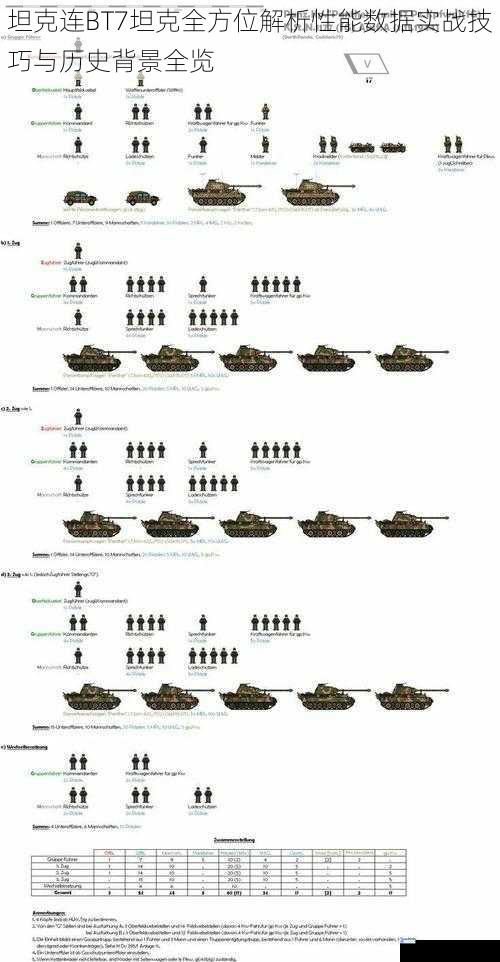

BT-7的研发始于1934年,基于美国工程师克里斯蒂的悬挂系统专利进行深度改进。其标志性的"轮履两用"设计堪称工程学杰作:在公路行驶时可卸除履带,依靠负重轮直接驱动,最高时速可达72公里,这一速度直到二战中期仍未被多数中型坦克超越。采用M-17T航空发动机(450马力)的动力配置,使该车单位功率达到18.7马力/吨,远超同期德国Ⅰ号坦克(5.7马力/吨)和日本八九式中战车(8.6马力/吨)。

装甲防护采用焊接结构替代铆接工艺,车体首上装甲加厚至22毫米,炮塔采用15毫米均质钢。尽管防护水平仍显薄弱,但其倾斜装甲设计已体现出防弹理念的进步。主武器系统搭载45毫米20K型坦克炮,能够在500米距离击穿40毫米垂直装甲,配合DT-29同轴机枪,火力配置在1930年代中期处于世界领先水平。

战场实践与战术革新

在1939年诺门罕战役中,BT-7首次大规模投入实战。面对日军配备37毫米反坦克炮的九七式中战车,苏军创造性地将BT-7集群与BA-10装甲车混编,利用戈壁地形的开阔性实施高速穿插。其中第11坦克旅在8月20日总攻中,以"坦克骑兵"战术突袭日军侧翼,单日推进达30公里,充分展现其机动优势。战役数据显示,BT-7的战场生存率较早期BT-5提升27%,但仍有63%的战损源于火炮弹药殉爆,暴露了汽油发动机易起火的致命缺陷。

苏德战争初期,BT-7作为西部军区主力坦克,在边境交战中遭遇严峻考验。1941年6月,第22机械化军下属的第41坦克师曾组织BT-7分队突袭德军第12装甲师侧翼,成功迟滞其推进达12小时。但这种战术胜利难掩整体颓势:仓促应战的BT-7部队因缺乏空中掩护和步兵协同,在遭遇88毫米高射炮直射时损失惨重。至莫斯科战役前夕,幸存的BT-7多被改装为T-34的支援单位,承担侦察和袭扰任务。

性能局限与改进尝试

BT-7的先天缺陷在实战中逐渐显现。其克里斯蒂悬挂系统在复杂地形下故障率高达38%,冬季作战时变速箱油液易冻结。1940年改进型换装锥形炮塔并增加装甲厚度至25毫米,但防护提升有限。为增强反坦克能力,部分部队试验性安装76毫米KT-28短管炮,却因后坐力过大导致炮塔座圈变形而未能列装。

1942年后,残存的BT-7开始执行特种作战任务。加装PM-1型火焰喷射器的OT-7型在斯大林格勒巷战中表现突出,可喷射80米长的火焰流。更有少量改装为BT-7A自行火炮,搭载76毫米M1927团属火炮,这种临时改装车在列宁格勒保卫战中发挥重要作用。据统计,至1944年仍有217辆BT-7在远东军区服役,最终在八月风暴行动中完成历史使命。

历史影响与遗产传承

作为图哈切夫斯基"纵深作战"理论的物质载体,BT-7推动了苏联装甲兵从骑兵辅助力量向独立作战兵种的转变。其设计理念深刻影响了T-34的研发:A·O·费尔索夫团队在BT-IS试验车上验证的倾斜装甲、大直径负重轮等元素,最终在T-34上得以完善。德国装甲兵之父古德里安曾评价:"BT坦克展现的机动性,迫使我们重新思考闪击战的具体实施方式"。

在文化层面,BT-7成为苏联工业化成就的象征符号。其流线型炮塔出现在钢铁是怎样炼成的等文艺作品中,而"BT"缩写(俄语"快速坦克")更演变为机动突击的代名词。尽管最终被更先进的T-34取代,但BT-7培养的数千名车组人员,为苏联装甲兵积累了宝贵的作战经验。

BT-7快速坦克的传奇,本质上是工业文明与军事思想碰撞的产物。它既体现了苏联在装甲技术领域的超前探索,也暴露出早期机械化战争的理论局限。作为连接T-26轻型坦克与T-34中型坦克的技术桥梁,BT-7在战争史上的过渡性角色,恰是装甲兵器螺旋式发展的生动注脚。其强调机动突击的设计哲学,至今仍在现代主战坦克的作战理念中留有印记。