导言

王朝的兴衰往往与战争地图的掌控力直接相关。从地形利用到资源分配,从战略纵深到战术突击,每一个决策都需建立在精准的地理分析与动态博弈之上。以军事战略学与历史案例为基础,系统解析战争地图的核心要素,提炼出适用于不同阶段的实战战术体系,为构建王朝崛起的战略框架提供理论支撑。

战略地理:战争地图的核心维度

1.1 地形控制的层级逻辑

战争地图的本质是地理要素的军事转化。山地、河流、平原、关隘四类地形构成战略地理的基本框架。山地是天然防御屏障,但过度依赖会导致后勤补给受限;河流既能分割战场,亦可作为运输通道,其控制权需与桥梁、渡口形成联动防御;平原地带利于机动兵团展开,但需建立哨塔网络以预警敌袭;关隘则是战略咽喉,其得失直接影响区域控制权。例如,三国时期蜀汉依托秦岭山脉构建防线,将汉中盆地转化为进可攻退可守的战略枢纽。

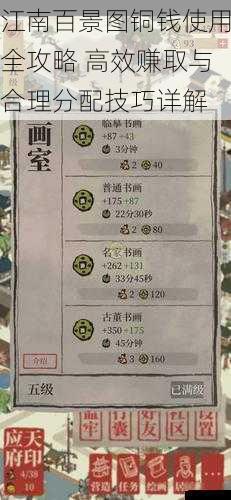

1.2 资源点的动态博弈

资源点(粮仓、矿产、马场)的争夺需遵循"控制-开发-反制"循环。初期应优先占领高产出资源点,并建立三级防御体系:外围斥候侦察、中层要塞驻军、核心区陷阱布防。中期需通过"资源置换"策略,用次要资源点诱敌深入,集中兵力歼灭敌方主力。例如,蒙古西征时通过控制中亚绿洲链,迫使敌军进入预设战场。

战术体系:从扩张到决战的阶段化打法

2.1 前期:快速扩张与情报压制

王朝崛起初期需采用"钳形渗透"战术:以轻骑兵分队快速测绘地图,主力部队沿两条轴线推进,形成相互策应的进攻走廊。同时实施"虚实情报战":散布虚假行军路线误导敌方,掩护真实战略意图。拿破仑在意大利战役中,通过频繁调动部队制造混乱,成功突破奥地利防线。

2.2 中期:区域对峙与心理博弈

当势力范围趋于稳定时,需构建"弹性防御网络"。将前线分为核心战区(60%兵力)、机动预备队(30%)、战略佯动部队(10%)。利用烽火台、信鸽建立快速通信体系,实现"局部战场3:1兵力集中"。此时可运用"围城攻心术":切断敌方补给线但不强攻,通过释放俘虏传播恐慌情绪。明成祖北伐时,曾通过围困瓦剌大营迫使敌军主动投降。

2.3 后期:决战筹备与战略欺骗

终极决战前需完成三项准备:第一,建立"战争缓冲区",通过焦土策略迫使敌方进入预设战场;第二,打造多兵种合成兵团,重步兵、弓箭手、骑兵的比例控制在4:3:3;第三,实施"战略佯动",用30%兵力模拟主力动向,掩护真正进攻方向。二战诺曼底登陆正是通过伪造部队番号、无线电欺骗达成战役突然性。

将领能力的战术转化

3.1 特质匹配与任务定制

将领的统帅值、勇武值、智谋值需与战场角色精准对接。高统帅型将领应指挥中军实施正面突破,高勇武型适合率领突击队进行侧翼穿插,高智谋型则主导后勤调度与情报作战。成吉思汗的"怯薛军"即是根据将领特长编组的快速反应部队。

3.2 逆境下的应急战术

当遭遇突发战况时,可采用"三环应变法":外层部队化整为零实施骚扰,中层建立临时工事迟滞敌军,核心精锐预备反攻。拜占庭名将贝利撒留曾在达拉战役中,用重步兵方阵消耗波斯骑兵,待其疲惫时出动铁甲骑兵逆转战局。

战略思维的哲学升华

真正的战略家需超越具体战术层面,建立"战争生态系统"认知。将地理要素、资源流动、军队动态视为相互作用的有机整体。通过"战略杠杆点"理论,找到能以最小代价撬动战局的关键节点——可能是某座桥梁、某个粮仓,甚至是敌方主帅的心理弱点。孙子所言"致人而不致于人",正是强调通过主动布局迫使敌方进入不利态势。

结语

王朝崛起本质上是空间控制与时间管理的艺术。战争地图不仅是地理坐标的集合,更是战略势能的具象化呈现。唯有将地形解析、资源运营、战术创新三者熔铸为有机体系,方能在乱世中构建不可逆转的战略优势。当指挥官能如弈棋般预判十步之外的战局变化,王朝的崛起便从可能性转化为必然性。