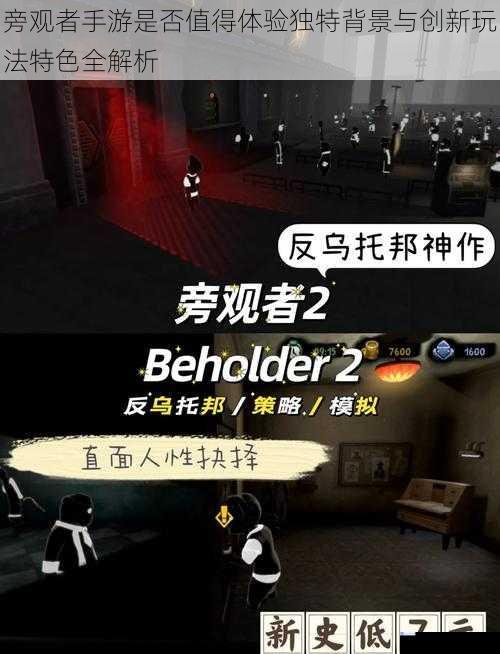

在移动游戏市场被快餐式作品占据的当下,旁观者(Beholder)手游版以其独特的反乌托邦叙事和充满张力的道德抉择系统,构建了一座拷问人性的思想实验室。这款移植自Steam平台的独立游戏,通过极简美术风格与精密设计的系统机制,将玩家置于极权社会监视者的角色,在生存压力与人性光辉的拉扯中,重新定义了叙事驱动型手游的价值维度。

卡关式叙事:极权社会的微观解剖

游戏将舞台设置在架空的1984式集权国家,玩家作为政府任命的公寓管理员,表面上负责维护秩序,实则承担着监视住户、举报"违规者"的秘密任务。这种设定巧妙地将宏观的社会压迫具象化为具体的空间管控——每个房间的猫眼、每封私密信件、每件违禁物品,都成为权力渗透的毛细血管。

与传统线性叙事不同,旁观者采用"碎片化证据链"的叙事结构。玩家通过搜查房间发现的日记残页、私藏物品、秘密信件等线索,拼凑出住户们不为人知的故事:医生私藏违禁药品救治病人,教师保留禁书传承文化,工人私藏收音机接触外界信息。这些看似孤立的事件,最终交织成极权社会下普通人抗争的史诗。

监控经济的创新机制设计

游戏首创"监控点数"系统,将权力异化为可量化的资源。玩家每日需要完成特定的举报指标,举报获得的点数可用于升级监控设备、贿赂官员或购买生存物资。这种设计将极权体制的运行规则游戏化:摄像头升级需要消耗3个监控点,而拯救一个"思想犯"可能损失5个点数,数值设计精确对应着道德抉择的成本。

时间压力机制的引入强化了生存焦虑。每个游戏日被划分为清晨、正午、傍晚、深夜四个时段,搜查房间、安装窃听器、处理突发事件等操作都需要消耗时间单位。当玩家在拯救濒死老人与完成上级任务间犹豫时,倒计时的滴答声不断提醒着机会成本的流逝。

道德困境的多维解构

游戏设置的三重压力系统构建了精妙的道德实验场:生存需求(家庭温饱)、权力压迫(上级指标)、人性本能(恻隐之心)形成不可能三角。当玩家发现孤女私藏母亲遗物时,选择举报可获得3天口粮,默许则面临全家挨饿风险。这种设计打破了非黑即白的道德判断,每个选项都伴随着切肤之痛。

动态道德算法颠覆了传统善恶值系统。NPC对玩家的态度会基于历史行为发生微妙变化:多次帮助底层住户可能导致警察上门搜查,而严格执行命令又会触发居民的集体反抗。游戏结局的56种变体并非简单分支,而是无数抉择产生的混沌效应。

手游端的体验重构

移动端移植并非简单照搬,开发团队针对触控特性进行了深度适配。双指缩放实现房间搜查的精准操作,长按交互优化了物品调查流程。界面将关键信息(家庭需求、任务进度、时间轴)整合为可折叠面板,确保小屏设备的信息可读性。

为适应移动场景,游戏新增"思维导图"系统自动梳理线索关联,暂停机制允许随时保存决策节点。这些改进没有削弱核心体验,反而通过降低操作门槛,让更多玩家能专注于叙事沉浸。触控设备特有的震动反馈,在角色死亡或遭遇突击检查时带来更具冲击的体感叙事。

思想实验的社会学价值

旁观者的深层价值在于构建了现代社会的思想预演。当玩家第17次在举报邻居与保护家人间挣扎时,实质是在经历汉娜·阿伦特所说的"平庸之恶"的具象化体验。游戏通过机制而非说教,让玩家理解极权体制如何将普通人转化为压迫机器中的齿轮。

这种设计理念影响了后续独立游戏的创作范式。双人成行的合作机制、极乐迪斯科的意识流叙事,都能看到旁观者将抽象概念游戏化的方法论传承。其手游版本的成功更证明:深度叙事作品在移动端同样能建立情感共鸣。

在这个娱乐至死的时代,旁观者手游版犹如一柄冰冷的手术刀,剖开温情脉脉的社会表象,暴露出制度与人性的永恒博弈。它或许不能提供轻松愉快的消遣,但那些在深夜里令人辗转反侧的道德抉择,恰恰构成了对玩家思想疆域的珍贵开拓。当游戏结束字幕升起时,真正的思考才刚刚开始——这或许就是第九艺术最本真的力量。