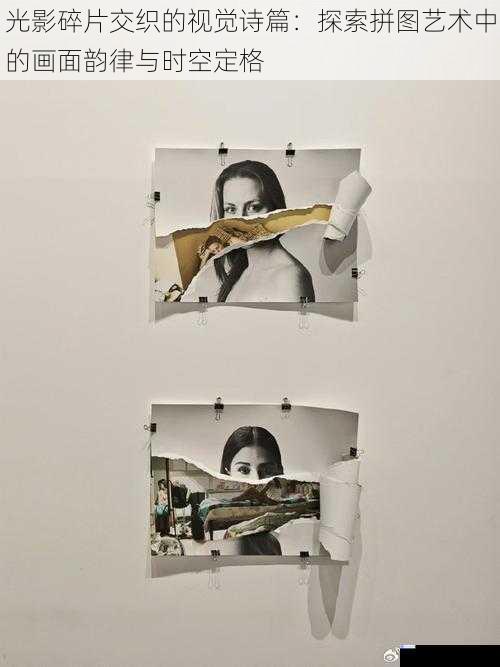

在机械复制的数字时代,拼图艺术以其独特的碎片重构模式,正经历着从传统娱乐工具向当代艺术媒介的蜕变。这种将完整图像分解为几何碎片再重新组合的创作过程,暗合了后现代主义对确定性的消解与重构。当毕加索的立体主义将物体解构成几何平面时,拼图艺术家则用更极致的碎片化操作,在二维平面上创造出时空交错的视觉韵律。

解构与重构的艺术哲学

拼图艺术的创作始于对既定视觉秩序的颠覆。艺术家在初始创作阶段需要完成双重解构:物理层面将画布切割为符合黄金分割比例的异形模块,认知层面则将完整的视觉叙事拆解成符号化的碎片单元。英国拼图设计师达米安·赫斯特的药柜系列,将医学图像切割成数百个菱形碎片,每个碎片都独立承载着生命片段的隐喻,又在重组后形成完整的生死循环图景。

碎片重组过程中产生的非预期性视觉错位,往往成为艺术表现的意外之喜。日本艺术家村上隆的太阳花拼图作品,通过精密计算的碎片切割,使花瓣在重组时产生视差效应,观者在不同角度会看到花朵绽放与凋零的交替状态。这种动态视觉体验超越了传统绘画的静态呈现,在二维平面中营造出四维时空的感知维度。

拼图模块间的张力平衡蕴含着深刻的数学美学。法国艺术家弗朗索瓦·莫雷莱特通过计算机算法设计的非对称拼图,每个模块的凹凸角度都精确对应斐波那契数列,当碎片拼接时产生的自然曲率,使平面图像产生类似莫比乌斯环的拓扑结构,形成永续运动的视觉幻象。

时空维度的双重表达

拼图艺术的时间性体现在创作过程与观看体验的双向延展中。德国观念艺术家汉斯·哈克设计的记忆碎片装置,要求观众在黑暗环境中凭触觉拼接发光的丙烯酸碎片,整个过程被红外摄像机记录后投射为延时影像,将物理时间转化为可视的时间雕塑。这种创作过程本身成为作品不可分割的组成部分。

空间叙事的多重可能性来自碎片组合的开放性。中国艺术家徐冰的地书拼图项目,使用国际通用符号代替传统图像模块,观众可以根据自身文化背景进行个性化重组,每个排列组合都生成独特的视觉叙事。这种去中心化的空间构建方式,打破了艺术作品的封闭性结构。

动态凝固的视觉韵律在当代拼图艺术中达到新的高度。荷兰动态拼图装置时之沙,通过磁悬浮技术使金属拼图模块在空中持续运动,当观众介入调整模块位置时,整个系统会根据流体力学原理重新平衡,形成不断变化却始终和谐的光影图案,将物理运动转化为可视的音乐节拍。

数字时代的拼图艺术嬗变

虚拟拼图正在突破物质载体的限制。谷歌艺术实验室开发的AR拼图项目,允许用户将数字碎片投射到现实场景中进行拼接,梵高的星空碎片可以漂浮在都市天际线上重组,这种增强现实的创作方式模糊了虚拟与现实的边界,创造出超维度的艺术体验。

交互性重构赋予观者双重创作者身份。柏林的teamLab数字美术馆中,观众通过手势控制投影拼图模块的运动轨迹,每个人的干预都会改变整体画面结构,最终作品成为群体意识的可视化呈现。这种去权威化的创作模式颠覆了传统艺术的生产关系。

材料革命推动拼图艺术进入量子层面。MIT媒体实验室研发的纳米级磁控拼图,每个0.1毫米的模块包含独立芯片,能根据环境光线和温度自动调整色彩与位置。当这些智能碎片在微观尺度自组织时,展现出类似量子纠缠的瞬时协调能力,预示着艺术创作将从人工操控转向自主演化。

在这个图像爆炸的时代,拼图艺术通过碎片化重组机制,构建出对抗信息过载的审美范式。它既是对机械复制时代图像泛滥的批判性回应,又是对后人类语境下艺术生产方式的实验性探索。当每一块碎片都成为时空坐标的锚点,拼图艺术正演变为连接个体感知与集体记忆的视觉神经网络,在解构与重构的永恒循环中,书写着属于这个时代的视觉史诗。