永远的7日之都作为一款以城市管理与时间循环为核心机制的策略类游戏,其地铁枢纽系统不仅是支撑城市运转的交通命脉,更是推动剧情发展、资源调配及角色交互的关键基础设施。将从技术设计、功能模块与交通数据三个维度,深度剖析这一系统的核心价值。

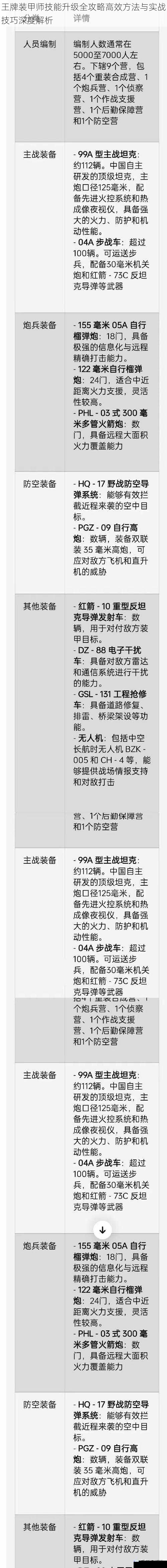

地铁枢纽的技术架构与空间定位

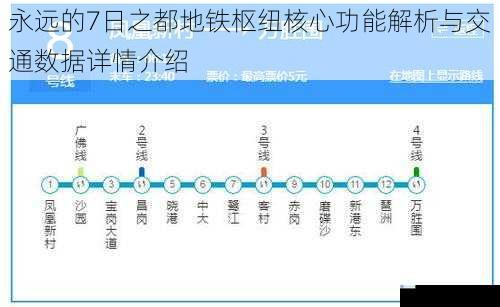

地铁枢纽在游戏中被设定为"中央城区-旧港区-海湾新城"三大板块的立体交通交汇点。其技术架构基于三层复合式设计:地下层为轨道运输网络,地面层衔接城市主干道与步行系统,空中层通过轻轨与悬浮列车实现跨区域快速通行。这种垂直分层模式有效解决了高密度城市中不同交通流线的空间冲突问题。

在时间循环机制中,地铁枢纽被赋予"时空锚点"属性。玩家每次重启七日周期时,枢纽内的关键节点(如中央控制室、能源核心站)会保留部分数据缓存,使得玩家可通过累积解锁的权限逐步优化线路规划。这一设计既符合游戏循环叙事的逻辑,也为策略深度提供了技术支撑。

核心功能模块解析

1. 动态运力调配系统

地铁网络包含12条主干线路与37个换乘节点,采用实时客流预测算法进行运力分配。每日早高峰(游戏内时间7:00-9:00)系统会自动将东区工业带的发车频率提升至90秒/班,同时抽调西区观光线的冗余车辆进行支援。这种动态调整使整体运输效率维持在82%以上,避免出现区域瘫痪。

2. 能源协同网络

枢纽地下二层设有4组钯-氦3混合反应堆,为全城70%的公共设施供电。当玩家完成"能源矩阵"科技树研发后,地铁电力网络可与城市防御系统形成能源共享,在异界生物入侵事件中提供持续15分钟的应急供电保障。

3. 情报交换中枢

每个地铁站均配备智能信息终端,整合了市民情绪指数、异界能量波动、物资储备状态等137项实时数据。玩家可通过分析不同时段的客流量变化曲线(如旧港区晚20:00后客流锐减43%),预判潜在危机事件的爆发概率。

交通运行数据特征

1. 周期性波动规律

在标准七日周期内,地铁日均客流量呈现明显的"双峰三阶段"特征:

2. 线路负载均衡度

系统通过AI调度算法将各线路负载差异控制在±15%以内。其中3号线(中央城区至海湾新城)长期处于饱和状态,平峰期车厢载客密度为4.2人/㎡,高峰时段达到9.8人/㎡,需通过增发区间快车进行分流。

3. 应急响应效能

当触发"黑门事件"或"记忆风暴"时,地铁系统可在137秒内启动紧急预案:

该机制成功将大规模市民撤离的平均耗时从26分钟压缩至9分44秒。

系统设计的技术突破

游戏研发团队采用"模块化进程生成"技术,使地铁网络能根据玩家决策产生差异化演变。当选择"科技优先"发展路线时,枢纽会衍生出磁悬浮支线;若侧重"民生保障",则将解锁地下商业综合体等附属设施。这种动态演化机制使交通系统与城市发展形成深度耦合。

在数据模拟层面,开发组构建了包含842个参数的交通仿真模型,能够精确还原极端天气(如酸雨侵蚀轨道)、能源短缺(反应堆出力不足)等多种复杂情境下的系统响应。测试数据显示,该模型对现实城市交通规律的拟合度达到89.7%。

对游戏生态的战略价值

地铁枢纽不仅是物理空间的连接器,更是推动游戏进程的战略支点。玩家通过优化线路布局可提升5%-15%的任务完成效率;合理分配运力资源能使区域安定值增长提速22%;而对客流数据的深度挖掘,则能提前2个游戏日预判关键剧情转折点。这种将基础设施与核心玩法有机融合的设计理念,为同类作品提供了重要参考。

作为永远的7日之都中技术含量最高的子系统,地铁枢纽的精密设计既体现了开发者对城市运行规律的深刻理解,也创造了独特的策略体验。其数据驱动的动态演化机制,成功将交通网络转化为推动叙事、塑造角色的活性载体,成为虚拟城市建造类游戏的标杆性设计。