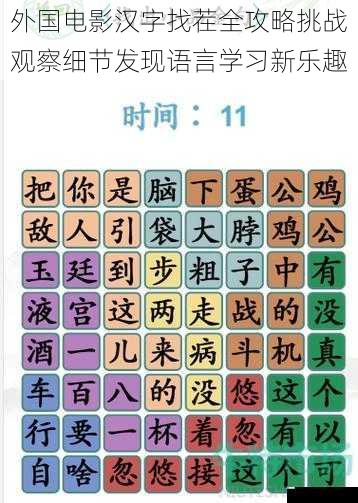

在变形金刚4香港街景中,"警察"标识被镜像翻转成"察警",谍影重重唐人街店铺悬挂着明代书法家写就的简体字牌匾,这些荒诞的银幕细节正在全球影迷间掀起一场另类的文化探秘热潮。电影汉字找茬挑战将语言学习转化为侦探游戏,让观众在娱乐过程中培养出显微镜般的观察能力,这种寓教于乐的方式正在重塑当代人的文化认知模式。

异域镜头下的汉字变形记

好莱坞美术团队常陷入字体选择的认知陷阱。某科幻大片中,未来都市的电子广告牌使用哥特体书写中文,这种源自欧洲中世纪的字体与汉字结构产生剧烈冲突,如同用毛笔书写拉丁字母般荒诞。更常见的是字库选择失误,某谍战片将简体"餐厅"二字直接转为繁体却忽略对应关系,导致"歺"字突兀地出现在现代场景中。

语义层面的误用更具迷惑性。某犯罪片中反派据点标注"兵馆",看似符合逻辑实则违背构词法——汉语中从未存在该词汇。某魔幻题材将"符咒"错置为"咒符",虽不影响剧情理解,却暴露出创作者对汉语语序规则的陌生。这些错误如同密码,等待观众破译。

文化符号的错位常引发连锁反应。某古装片中出现的"客栈"木匾采用电脑打印体,消解了历史厚重感;某动作片里本应直立的筷子平放碗上,这些细节的失真让文化意象支离破碎,形成特殊的喜剧效果。

银幕捉虫方法论

建立汉字敏感度需要系统训练。观众可重点观察三个维度:文字载体是否符合时空背景(现代霓虹灯不应出现碑拓字体),词汇搭配是否遵循语法规范(量词使用是否恰当),文化符号是否存在逻辑矛盾(功夫片中太极拳馆悬挂"天道酬勤"是否合理)。

动态影像的观察技巧尤为关键。建议使用播放器逐帧暂停功能,聚焦画面边缘的招牌、报纸、文件等文字元素。对于快速切换镜头,可采用"三秒法则":首个镜头捕捉文字存在,第二镜头定位空间坐标,第三镜头完成内容辨识。交叉验证法可有效识别文化符号错误,例如比对剧中出现的书法作品落款时间与字体演变史是否吻合。

技术手段能提升找茬效率。OCR文字识别软件可快速提取画面文字,字体识别网站帮助判断字形是否符合历史语境。建立个人错例数据库时,建议按错误类型分类标注,如"简繁混用类"、"语法错误类"、"文化符号错位类",便于后期分析规律。

错误背后的认知革命

这种主动纠错模式颠覆了传统语言学习范式。当观众发现黑客帝国中简繁交杂的字幕后,会主动探究两岸汉字演化差异;看到功夫熊猫中误用的篆书字体,可能因此掌握书法字体的断代知识。每个错误都成为打开文化认知的钥匙。

批判性思维在找茬过程中自然形成。观众开始质疑"电影中的中文是否真实反映了现实",这种思维迁移到语言学习中,表现为对教材内容的主动验证。某学习者通过对比十部电影中的"医院"标识,总结出霓虹灯牌常见字体组合规律。

文化误读本身成为学习素材。某奇幻片中"龙"被翻译为"Dragon"引发的争议,促使观众深入探究中西文化意象的差异。这些意外收获使语言学习突破词汇语法层面,上升到文化解码的高度。

在数字时代的文化碰撞中,银幕汉字找茬挑战创造了全新的学习界面。当观众带着找茬意识观影时,每个错误都成为文化认知的锚点,每次发现都是思维模式的升级。这种学习方式证明,真正的语言能力不仅存在于教科书,更隐藏在动态的文化实践中。持续训练这种"文化视力",我们将在全球化的影像洪流中,获得更敏锐的文化感知力与更深刻的文化自信。