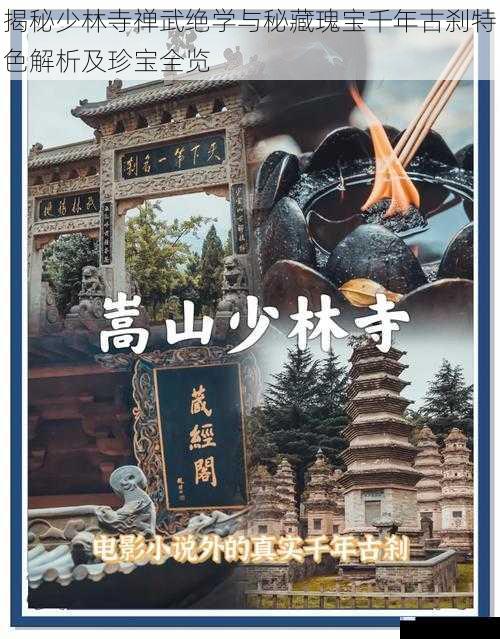

少林寺作为中国佛教禅宗祖庭与武术圣地,其历史可追溯至北魏太和十九年(495年)。这座千年古刹不仅承载着佛教中国化的历史进程,更孕育出独特的禅武文化体系。现存寺内文物与文献实证显示,少林武术体系的形成始于隋唐,成熟于宋元,至明清时期已形成完整的修行系统。基于考古发现与典籍考证,系统解析少林禅武文化的内在逻辑与物质遗存。

禅武合一的修行体系解构

少林武术的本质是动态禅法,其技术体系构建于佛教义理基础之上。大般涅槃经所述"诸恶莫作,众善奉行"的教义,在武术实践中转化为"制敌而不伤"的技法原则。寺藏明万历三十七年(1609年)少林棍法阐宗手稿显示,明代僧人已系统整理出七十二绝技的修行次第,强调"以武参禅"的修行路径。

器械武学的发展与寺院防御需求直接相关。考古发现的宋代铁制降魔杵与元代青铜金刚杵,其形制演变印证了冷兵器时代的实战改良。特别值得注意的是十三棍僧救唐王的历史典故,在秦王告少林寺教碑(728年)中得到官方确认,揭示了军事实践对武术体系的影响。

禅医体系的形成与武术修行密不可分。清代少林伤科秘方记载的"气血导引术",将经络学说与跌打治疗结合,形成独特的运动医学体系。现存药局遗址出土的宋代药碾与明代制药模具,证实了寺院医药体系的持续发展。

物质文化遗产的考古学观察

塔林建筑群作为历代高僧的灵骨存放地,其形制演变具有断代价值。唐代方形密檐塔向宋代八角楼阁式塔的转变,反映了佛教建筑的本土化进程。2013年考古发现的唐代法如禅师塔地宫,出土的鎏金银舍利函证实了早期禅宗法脉传承。

碑刻文献构成寺院历史的文字见证。现存最早的北齐造像碑记载了早期佛教活动,而元代圣旨碑则记录了皇室与寺院的互动。特别值得注意的是明代的混元三教九流图赞碑,将儒释道三家学说融于一体,体现了少林文化的包容性。

佛教艺术遗存展现着审美与信仰的融合。大雄宝殿明代壁画五百罗汉朝毗卢,采用沥粉贴金技法,将武术动态融入宗教绘画。钟楼铁钟的梵文铭文与莲花纹饰,见证着佛教艺术的跨文化传播。

非物质文化的传承机制

僧团制度的组织保障是文化延续的关键。明代确立的"武僧-文僧"双轨制,既保证修行体系的完整性,又维持寺院正常运作。现存戒牒文献显示,武僧选拔需通过三年坐禅考验,确保禅武修行的纯粹性。

典籍传承体系构成文化记忆的载体。藏经阁保存的佛说八大人觉经唐代写本,与武术典籍形成经武互证的文献系统。清代少林拳谱采用的歌诀传承方式,将技术要领转化为便于记忆的韵文形式。

现代转型中的保护实践面临新挑战。数字档案系统的建设已收录3万页古籍扫描件,但传统口传心授的修行方式仍需活态传承。2010年启动的"少林功夫申遗工程",系统整理了132个拳械套路,为文化保护提供制度保障。

这座千年古刹的文化遗产,既是中华文明的精神结晶,也是人类共同的文化财富。从塔林碑刻到拳谱医典,从金刚杵到罗汉像,每件遗存都在诉说着禅武文化的深邃智慧。在全球化语境下,少林文化的现代转化既需要保持修行本质,又要构建国际化的阐释体系,这将是文化遗产保护的新课题。未来的研究应更多关注禅武医学的现代应用价值,以及武术典籍的多语种转化,使千年智慧焕发新的生机。