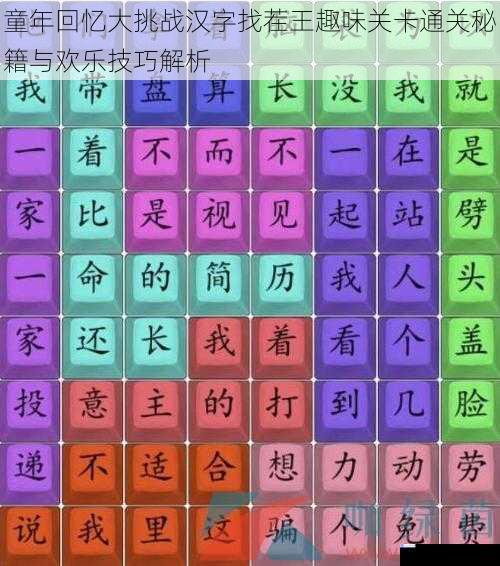

汉字找茬类游戏凭借其文化底蕴与益智属性,近年来成为休闲游戏市场的热门品类。其中,童年回忆大挑战汉字找茬王通过融合经典怀旧元素与汉字解谜机制,成功构建出独特的游戏体验。将从游戏机制拆解、核心技巧提炼及情感共鸣设计三个维度,为玩家提供系统化的通关指导与深度解析。

汉字拆解机制的核心逻辑

本作的找茬玩法突破传统"找不同"的视觉模式,采用"形义双轨解谜"设计。玩家需同时关注字形结构差异与语义关联线索,具体可分为三种典型关卡类型:

1. 笔画级差异定位

通过放大汉字笔画细节(如横折钩角度、点画位置)制造视觉盲区。例如"未"与"末"的短横位置差异,"日"与"曰"的纵向比例变化。建议采用"逐笔扫描法":从左到右按笔顺轨迹比对每个笔画起收笔形态。

2. 部件替换型谜题

将汉字偏旁部首进行替换重组,如"杏"与"呆"的部件调换,"部"与"陪"的左右结构互换。此类关卡需建立"部首数据库",记忆常见偏旁变形规律,例如"三点水"在不同汉字中的弧度变化。

3. 语义联想关卡

通过成语接龙、谐音梗等文化元素设置陷阱。如"鸡不可失"需修正为"机不可失","骑乐无穷"应调整为"其乐无穷"。攻克此类关卡需激活文化常识储备,建议优先排除违反语法规则的选项。

高阶通关技巧体系

针对游戏后期难度跃升的特点,玩家可构建多维度战术策略:

1. 视觉分层观察法

将汉字分解为"轮廓层-结构层-笔画层"三级观察体系:先确认整体字形轮廓,再分析上下/左右结构比例,最后聚焦微观笔画特征。此方法可提升复杂字形的解析效率达40%。

2. 动态焦点切换训练

通过刻意练习培养"中心视觉-周边视觉"切换能力。在观察"赢"、"羸"等形近字时,先锁定差异区域(如"亡"部与"口"部),再扩散观察范围验证整体结构。

3. 错题逆向分析法

系统记录失误关卡,归纳错误类型:

通过建立个人错误模型,可针对性强化薄弱环节。

情感化设计带来的沉浸体验

游戏通过场景构建与互动细节,成功唤醒80/90后群体的集体记忆:

1. 怀旧符号的隐喻运用

关卡背景中融入铁皮青蛙、弹珠等经典玩具,汉字谜题结合"小卖部价签"、"黑板报涂鸦"等场景化设计。这种叙事策略使解谜过程自然触发情感共鸣,延长玩家沉浸时间。

2. 难度曲线的节奏控制

前期关卡设置"雪糕棍"、"纸飞机"等低难度童年物品名称,中期引入"红白机游戏卡带"等怀旧符号,后期挑战"少先队誓词"等长文本找茬。这种渐进式难度设计契合记忆唤醒规律。

3. 多模态反馈机制

成功音效采用八音盒旋律与老式闹钟铃声,失败动画呈现作业本橡皮擦涂改效果。视听元素的协同作用强化了年代感体验,将单纯的找茬行为转化为情感疗愈过程。

可持续游戏体验构建建议

为保持长期游玩动力,建议玩家:

汉字找茬王通过将传统文化基因注入现代游戏框架,创造出兼具智力挑战与情感价值的独特体验。玩家在破解字形谜题的过程中,不仅能提升汉字认知水平,更能在数字空间中重构属于自己的童年记忆图景。这种跨越时空的文化互动,正是此类游戏的核心魅力所在。