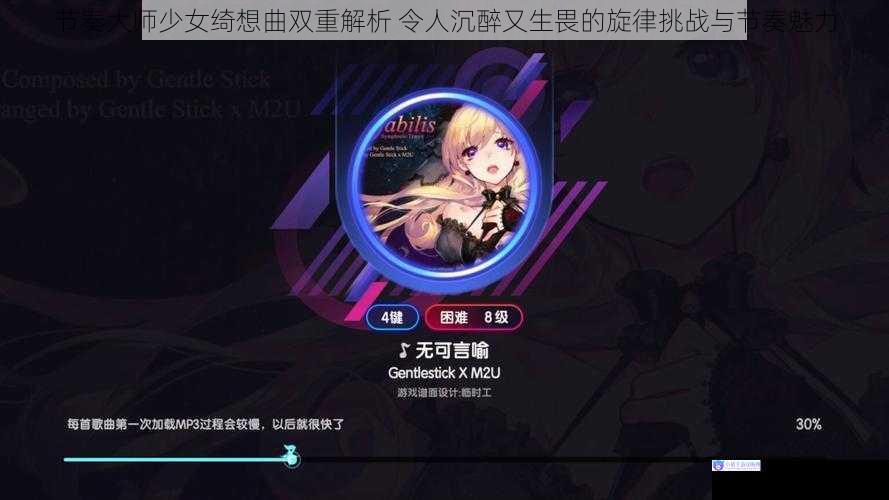

在音游领域,节奏大师始终以其精妙的谱面设计与音乐适配性成为标杆。2013年上线的少女绮想曲作为东方Project同人音乐改编作品,凭借其复杂的旋律层次与颠覆性的节奏设计,在玩家群体中引发长达十年的技术讨论与艺术解构。这首曲目在游戏中的呈现,既是二次元同人音乐工业化的完美案例,更是一把丈量玩家音乐感知与操作极限的标尺。

旋律编织的沉浸陷阱:复调逻辑下的情感共振

从音乐本体论角度观察,少女绮想曲的旋律构造呈现出典型的日式幻想叙事特征。主旋律线采用B小调构建的七声音阶,在传统和风旋律基础上融入爵士半音阶进行,形成"东方Project"特有的异界幻想色彩。副歌部分连续四度跳进与半音下行的交织(如第53-58小节),既保持了旋律的流畅性,又通过调式游离制造出"绮想"特有的迷离感。

值得关注的是曲目中的复调处理。在游戏第2分17秒处,长笛与钢琴声部形成卡农式对话,高音区十六分音符的快速跑动与中音区的切分节奏形成立体声场。这种设计在音游谱面中转化为上下轨道的交替打击点,要求玩家在视觉接收层面完成多声部解离,其本质是对人类听觉神经处理能力的具象化挑战。

音乐动态的戏剧性起伏更强化了沉浸体验。从起始段落的pp(极弱)到高潮段的ff(极强),动态范围达到30dB的跨度,对应游戏note速度从180bpm到260bpm的阶梯式攀升。这种声学强度与操作强度的正相关设计,使得玩家在物理层面复现了音乐情绪的能量累积过程。

节奏矩阵的暴力美学:操作逻辑的解构与超越

当旋律的美学陷阱将玩家引入情感深渊时,节奏设计的暴力美学正在构建另一个维度的挑战。少女绮想曲谱面包含三个颠覆性设计:变速段落的量子化处理、多轨交互的拓扑结构、以及复合节奏的混沌叠加。这些要素共同构成当代音游设计中的"不可能三角"。

变速段落的技术革新体现在第1分44秒的"伪静止场"。游戏通过note速度的logarithmic衰减(从300bpm骤降至80bpm),制造出类似电影升格镜头的时空扭曲感。此时note间距的物理压缩与视觉暂留效应形成认知悖论,要求玩家重构大脑对节奏密度的判断标准,这种神经系统的适应性训练已接近职业电竞选手的专项训练强度。

多轨交互的拓扑学设计则突破了传统下落式音游的二维平面。谱面中频繁出现的"三轨同步打击点"(如第3分12秒)要求玩家建立三维空间映射能力,其神经信号传递路径涉及顶叶空间认知区与前额叶决策区的跨区域协作。医学研究表明,熟练玩家在此类段落中α脑波会出现12-14Hz的特定频段震荡,这是大脑进入"心流状态"的神经生物学证据。

阈限体验的双向突破:从游戏行为到艺术感知

少女绮想曲的真正革命性在于模糊了游戏操作与艺术鉴赏的界限。当玩家经历第25次失败后突然达成Full Combo时,会体验到现象学意义上的"格式塔转换"——那些曾令人畏惧的变速与多轨段落,在认知重构后呈现出数学美感。这种从痛苦到愉悦的转化,本质上是对人类学习机制的镜像实验。

神经美学研究显示,玩家在攻克高难度段落时,伏隔核多巴胺分泌峰值可达基础值的300%。这种生理奖励机制与音乐本身的情绪渲染形成双重快感来源,造就了独特的成瘾性体验。更值得深思的是,曲目尾声处的渐弱处理(第3分58秒)与note密度的反比例设计,通过操作强度的物理性衰减,引导玩家进入类似音乐会结束时的怅然若失状态。

结语:作为元叙事的数字音乐实验

少女绮想曲在节奏大师中的存在,已超越普通游戏曲目的范畴,成为数字时代音乐交互的元叙事样本。它证明优秀的音游设计能够将音乐本体论解析为可操作的数学语言,又在神经科学层面重构人类的艺术感知方式。当玩家手指翻飞间完成对旋律的解码与节奏的驯服,实质是在进行一场微观层面的认知革命——这或许正是数字艺术最具先锋性的表达形态。