经典战役的题目类型与解析范式

古代战争史的知识体系构建遵循"时间-空间-人物-事件"的四维框架,在具体命题中表现为四种典型题型:

1. 战役时空定位题

典型例题:"坎尼会战中汉尼拔采用的双层包围战术,发生在第几次布匿战争期间?

解析要点:需建立地中海战争时空坐标系,明确三次布匿战争的时间跨度和关键战役。第二次布匿战争(公元前218-前201年)包含特拉西梅诺湖战役(前217)、坎尼会战(前216)等经典战例。记忆陷阱常存在于战争次数与年份的对应关系。

2. 战术特征分析题

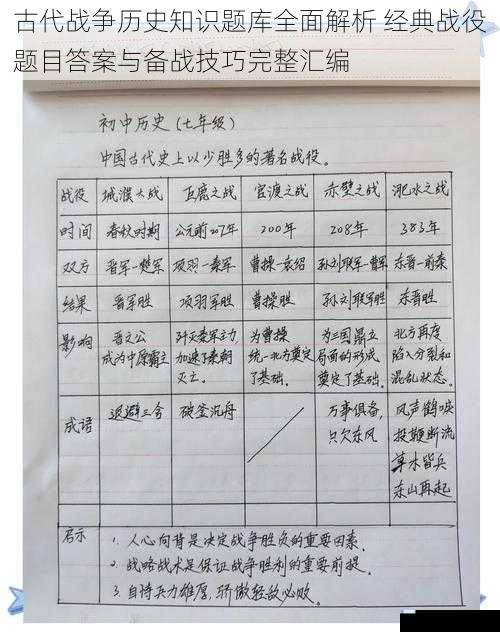

如:"淝水之战中前秦军队溃败的核心战术因素是什么?

正确答案应包含:朱序阵前倒戈引发混乱、北府兵快速突击、佯退诱敌的战术欺骗。易错点在于将失败简单归因于"风声鹤唳"的心理因素,而忽略谢玄的战术设计。

3. 战争影响论述题

阿金库尔战役如何体现英格兰长弓兵战术的革新价值?"需从军事史角度分析:破除重甲骑兵优势、地形利用最大化、射击频率控制(每分钟10-12箭)三个维度展开,同时关联百年战争后期的战略格局变化。

战役胜负的深层逻辑解析

1. 地理要素的战术转化

温泉关战役(前480年)中,斯巴达王列奥尼达将3公里长的狭窄通道转化为杀伤半径,利用波斯军队无法展开的劣势,创造1:10的交换比。此类题目需掌握"地形量化分析"能力,将地理特征转化为具体战术参数。

2. 指挥官的决策树模型

赤壁之战(208年)的题目常设干扰项"火攻战术出自诸葛亮",正确解析应建立决策树:周瑜的火攻构想(江表传)→黄盖的诈降执行→东南风的气象条件→曹操的连锁战船。需运用"决策层析法"剥离文学演绎与史实记载。

3. 后勤系统的隐性制约

蒙古西征中的莱格尼茨战役(1241年),表面是轻骑兵战术胜利,深层原因在于"马背后勤系统":每个骑兵配备4-6匹战马,实现日均80公里的机动能力。此类题目要求建立"军事-经济"复合分析视角。

备考策略与思维训练

1. 时间线记忆的量子化处理

将公元前500-公元1500年的战争史划分为50年单元,每个单元记忆2-3个标志性战役。例如公元前500-450年单元重点掌握马拉松战役(前490)和萨拉米斯海战(前480),形成时空锚点。

2. 地理要素的矢量分析

制作战役地图的矢量图层:标注山脉走向(如太行山脉对井陉之战的影响)、河流汛期(如尼罗河泛滥与卡迭石战役的关系)、道路网络(如罗马大道的军事价值)。通过空间叠合发现战略规律。

3. 比较军事学的三维模型

建立"武器迭代-战术演进-编制改革"的关联分析框架。例如分析阿金库尔战役(1415)时,纵向对比克雷西战役(1346)的长弓使用差异,横向对比同时期明朝神机营的火器编制。

4. 战争伦理的辩证思考

涉及"背水阵"(井陉之战)等特殊战术时,需辨析孙子兵法"置之死地而后生"的适用边界。通过定量分析韩信部队的伤亡率(约35%),理解该战术的风险阈值。

典型易错题型剖析

1. 战役别称混淆

哈米尔卡·巴卡指挥的'镰刀战役'实际指代哪场战争?"正确答案为突尼西亚战役(前255),易与坎尼会战的"新月阵型"混淆。需建立别称词源库,如"镰刀"源于迦太基军的侧翼包抄轨迹。

2. 兵力数据的相对解读

淝水之战"八十万"前秦军的实际参战规模约为25万,需掌握冷兵器时代兵力统计的虚报系数(通常为2-3倍)。同时理解晋书等史料来源的编纂立场差异。

3. 技术演进的阶段误判

如"马镫的普及应用"作为骑兵革新的关键,其时间节点(约4世纪)常被错误前置到汉匈战争时期。需建立军事技术编年史,区分局部使用与全面普及的时间差。

结语:历史思维的军事化训练

古代战争史的学习本质是战略思维的培养过程。通过解析100个经典战例,考生应形成三种核心能力:战场态势的动态推演能力、多因变量的综合分析能力、历史经验的批判继承能力。这种思维模式的建立,将使学习者不仅能够应对标准化考核,更可获得解读复杂系统的元能力。